Violences policières - Impunité policières et la justice : un système verrouillé

Cet article met l'accent sur les violences policières qui ne sont pas des bavures isolées, qui traduisent une crise plus profonde : celle du rapport entre l’État et ses citoyens, entre autorité et légitimité....

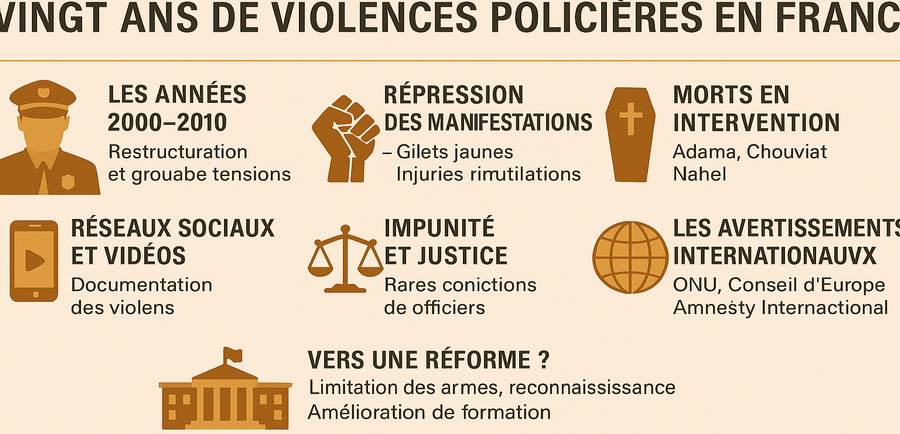

Vingt ans de violences policières en France : chronique d’un malaise démocratique

Depuis le début des années 2000, la question des violences policières en France est devenue un sujet central du débat public. Si les forces de l’ordre sont censées garantir la sécurité et le respect des lois, de nombreux cas documentés montrent que leur usage de la force dépasse parfois le cadre légal, provoquant blessures, mutilations, voire décès. Ce phénomène, loin d’être marginal, révèle des tensions profondes entre l’État, ses institutions répressives et une partie de la population.

* I. Définition et cadre légal

La violence policière désigne l’usage excessif ou illégal de la force par des agents de police. En France, le cadre juridique repose sur le principe de « nécessité absolue » et de « proportionnalité » dans l’usage de la force. Pourtant, de nombreux cas démontrent que ces principes sont régulièrement bafoués.

Le Conseil constitutionnel reconnaît la liberté de manifester comme un droit fondamental. Mais les restrictions à ce droit doivent être justifiées par des motifs d’ordre public. Or, dans la pratique, la répression de certaines manifestations semble aller bien au-delà de ce cadre

II.Les années 2000–2010 : restructuration et premières alertes

Sous la présidence de Nicolas Sarkozy, une réforme profonde des forces de l’ordre est engagée. La fusion de la police et de la gendarmerie dans certaines missions, la création de brigades mobiles et l’augmentation des effectifs dans les quartiers sensibles marquent une volonté de contrôle renforcé.

Mais cette période voit aussi émerger les premières critiques :

2005 : Mort de Zyed Benna et Bouna Traoré à Clichy-sous-Bois, électrocutés en fuyant la police. Cet événement déclenche trois semaines d’émeutes urbaines.

2007 : L’affaire Lamine Dieng, mort étouffé lors d’une interpellation à Paris, soulève des interrogations sur les techniques d’immobilisation.

Ces cas illustrent une montée des tensions entre les jeunes des quartiers populaires et les forces de l’ordre.

* III. 2010–2020 : l’ère des manifestations et de la répression

Cette décennie est marquée par une intensification des mobilisations sociales : loi travail, Nuit debout, Gilets jaunes, réforme des retraites… Et avec elles, une répression de plus en plus visible.

* Les Gilets jaunes : un tournant

Entre 2018 et 2020, le mouvement des Gilets jaunes devient le symbole d’une répression brutale :

Plus de 2 500 blessés, dont 25 éborgnés et 5 mains arrachées par des grenades ou des tirs de LBD (lanceurs de balles de défense)

Des journalistes, observateurs et secouristes également pris pour cible.

L’usage massif de la BRAV-M (Brigade de répression de l’action violente motorisée), critiquée pour ses méthodes musclées.

Le Défenseur des droits, la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) et des ONG internationales dénoncent une dérive autoritaire et un usage disproportionné de la force.

* IV. Morts en intervention : une comptabilité opaque

Selon le site Violencespolicieres.fr , plus de 7 900 signalements ont été recensés depuis 2018. Le nombre de morts liées à des interventions policières reste difficile à établir précisément, en raison du manque de transparence du ministère de l’Intérieur.

Parmi les cas emblématiques :

Adama Traoré (2016) : mort après une interpellation à Beaumont-sur-Oise. L’affaire devient un symbole de lutte contre les violences policières et le racisme systémique.

Cédric Chouviat (2020) : livreur mort asphyxié lors d’un contrôle routier à Paris. Sa dernière phrase, « J’étouffe », rappelle tragiquement celle de George Floyd aux États-Unis.

Nahel Merzouk (2023) : tué par un tir policier à Nanterre lors d’un contrôle. Sa mort déclenche une vague de révoltes dans tout le pays.

* V. Profilage racial et contrôles abusifs

Le Défenseur des droits a publié plusieurs rapports dénonçant le profilage racial dans les contrôles d’identité. Les jeunes hommes noirs ou arabes sont 20 fois plus susceptibles d’être contrôlés que les autres.

Des pratiques comme les fouilles abusives, les insultes racistes ou les violences physiques sont régulièrement rapportées, notamment dans les quartiers populaires. Ces abus nourrissent un sentiment d’injustice et de défiance envers les institutions.

* VI. Le rôle des réseaux sociaux et des vidéos citoyennes

Depuis l’essor des smartphones, de nombreux cas de violences policières sont filmés et diffusés en ligne. Ces vidéos jouent un rôle crucial :

Elles permettent de documenter les abus en temps réel.

Elles contredisent parfois les versions officielles.

Elles mobilisent l’opinion publique et les médias.

Mais elles exposent aussi les témoins à des représailles : intimidations, poursuites pour « outrage » ou « entrave à l’action des forces de l’ordre ».

* VII. Impunité et justice : un système verrouillé ?

L’un des problèmes majeurs reste l’impunité. Très peu de policiers sont condamnés pour violences :

Les enquêtes sont souvent longues et classées sans suite.

Les témoignages des victimes sont contestés ou disqualifiés.

Les sanctions internes sont rares et peu dissuasives.

Le syndicat Alliance et d’autres organisations policières défendent systématiquement leurs membres, même en cas de faute avérée. Cette solidarité corporatiste renforce le sentiment d’impunité.

* VIII. Comparaisons internationales

La France est régulièrement pointée du doigt par des instances internationales :

Le Conseil de l’Europe, l’ONU et Amnesty International ont dénoncé l’usage excessif de la force.

Comparée à d’autres pays d’Europe occidentale, la France présente un taux élevé de blessés et de morts lors d’interventions policières.

La doctrine du maintien de l’ordre « à la française », fondée sur la dissuasion et l’usage collectif de la force, est jugée inadaptée aux mouvements sociaux contemporains.

* IX. Vers une réforme ?

Face à la pression médiatique et citoyenne, plusieurs pistes de réforme sont évoquées :

Encadrement des LBD et grenades : certains élus demandent leur interdiction.

Formation éthique et déontologique des agents.

Indépendance des enquêtes sur les violences policières.

Reconnaissance du racisme systémique dans les forces de l’ordre.

Mais les gouvernements successifs restent prudents, craignant de fragiliser l’autorité policière dans un contexte de menace terroriste et de tensions sociales.

✍️ Conclusion : une démocratie sous tension

Les violences policières ne sont pas des bavures isolées. Elles traduisent une crise plus profonde : celle du rapport entre l’État et ses citoyens, entre autorité et légitimité. Dans une démocratie, la force ne peut être exercée sans contrôle, sans transparence, et sans justice.

La France doit choisir : continuer à nier le problème ou affronter ses dérives pour restaurer la confiance. Car une République qui ferme les yeux sur ses violences est une République qui vacille.