Médias, police et pouvoir Vs "STOPPONS TOUT" : pourquoi le mouvement du 10 septembre dérange

Certains journaux ont insisté sur les « risques de débordements » plutôt que sur les revendications sociales. D’autres ont mis en avant la présence de « groupes radicaux » pour justifier une forte mobilisation policière. Peu de chaînes ont relayé les témoignages de jeunes, de retraités ou de travailleurs précaires venus exprimer leur colère.

Médias, police et pouvoir Vs "STOPPONS TOUT" : pourquoi le mouvement du 10 septembre dérange

Le 10 septembre 2025, des centaines de milliers de personnes ont manifesté partout en France dans le cadre du mouvement « Bloquons tout ». Ce soulèvement citoyen, né sur les réseaux sociaux et relayé par des syndicats, des collectifs et des partis de gauche, visait à dénoncer la politique d’Emmanuel Macron, la précarisation sociale, et la déconnexion du pouvoir. Pourtant, une partie des médias traditionnels a choisi de minimiser, caricaturer ou discréditer cette mobilisation. Pourquoi ? Et à qui profite ce traitement médiatique ?

Une mobilisation massive… sous-médiatisée

Selon la CGT, plus de 250 000 personnes ont participé aux actions du 10 septembre, avec 430 rassemblements recensés dans tout le pays. Des blocages ont eu lieu devant des écoles, des hôpitaux, des gares, et même des dépôts de bus. Pourtant, dans plusieurs grands médias, la couverture fut partielle, tardive, voire orientée :

Certains journaux ont insisté sur les « risques de débordements » plutôt que sur les revendications sociales.

D’autres ont mis en avant la présence de « groupes radicaux » pour justifier une forte mobilisation policière.

Peu de chaînes ont relayé les témoignages de jeunes, de retraités ou de travailleurs précaires venus exprimer leur colère.

Ce décalage entre la réalité du terrain et sa représentation médiatique interroge.

Macron, un président sous cloche médiatique ?

Depuis le début de son mandat, Emmanuel Macron bénéficie d’une couverture médiatique souvent favorable, voire protectrice. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette tendance :

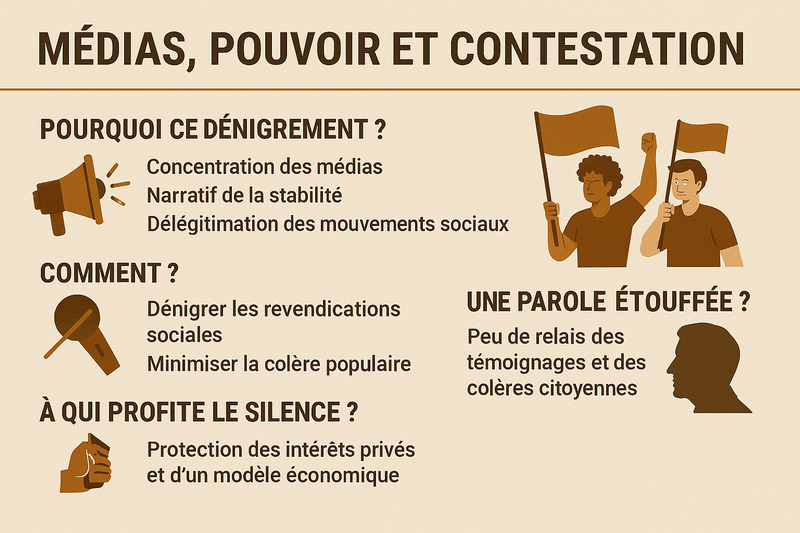

1. Concentration des médias

La majorité des grands groupes de presse français sont détenus par une poignée de milliardaires proches du pouvoir : Bolloré (Groupe Canal+ (C8, Canal+, CNews, CStar), l'éditeur Editis, les radios Europe 1 et RFM, ou encore Télé-Loisirs, Geo, Gala, Voici, Femme actuelle, Capital, Paris Match et Le Journal du dimanche.), Xavier Niel (Le Monde), Marcel Dassault (Le Figaro, Valeurs actuelles ... ), etc. Cette concentration limite la pluralité des points de vue et favorise une ligne éditoriale compatible avec les intérêts du gouvernement.

2. Narratif de la stabilité

Dans un contexte international tendu (guerres, inflation, crise climatique), Macron est présenté comme un rempart contre le chaos. Toute contestation est alors perçue comme une menace à l’ordre républicain, et non comme une expression démocratique.

3. Délégitimation des mouvements sociaux

Depuis les Gilets jaunes, une stratégie de communication s’est installée : associer les mobilisations populaires à la violence, à l’irrationnel ou à l’ingérence étrangère. Le mouvement du 10 septembre n’y échappe pas.

Le cas du 10 septembre : entre déni et disqualification

Le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau a qualifié le mouvement de tentative « ultragauche ultraviolente » visant à « bloquer le pays ». Une rhétorique qui divise la population en deux camps : les « responsables » et les « saboteurs ».

Certains médias ont repris cette grille de lecture sans la questionner, contribuant à :

Dénigrer les revendications sociales (justice fiscale, égalité, démocratie).

Minimiser la colère populaire en la réduisant à une agitation marginale.

Protéger l’image présidentielle, en évitant de relier les critiques à des décisions concrètes (réformes, nominations, suppressions de jours fériés).

Une parole citoyenne étouffée

Dans les agoras organisées à Avignon, Meaux ou Melun, des centaines de personnes ont pris la parole pour dénoncer la précarité, le mépris institutionnel et l’injustice sociale. Mais ces voix ont été peu relayées, voire ignorées.

« On voit que certains s’enrichissent, pendant que d’autres ne peuvent pas remplir leur réfrigérateur », témoignait une manifestante à Melun.

« Macron creuse la tombe du pays », scandaient des jeunes mobilisés devant la préfecture.

Ces paroles, pourtant puissantes, n’ont pas eu l’écho qu’elles méritaient.

À qui profite le silence ?

Le traitement médiatique du mouvement du 10 septembre révèle une tension fondamentale : entre le besoin de stabilité et le droit à la contestation. En protégeant Macron, certains médias protègent aussi un modèle économique, une vision du pouvoir, et des intérêts privés.

Mais ce silence peut se retourner contre eux. Car une démocratie qui étouffe ses colères finit par les radicaliser.

Conclusion : rétablir l’équilibre

Le rôle des médias n’est pas de protéger le pouvoir, mais de le questionner. Face à une mobilisation aussi large que celle du 10 septembre, leur devoir est d’informer, de contextualiser, et de donner la parole à tous les citoyens.

Le mouvement « Bloquons tout » n’est pas un caprice, mais un cri. Et ce cri mérite d’être entendu, pas étouffé.

Veinesdebois.fr